生成AIパスポート、気になるけど「どんな資格なの?」「どう勉強すれば合格できるの?」と迷われている方も多いかと思います。

実際に取得した経験を基に、この資格の中身や効率的な学習法を徹底解説します。

生成AIパスポートとは?資格概要と取る価値をわかりやすく解説

試験の概要と出題範囲

生成AIパスポートは、GUGA(一般社団法人 生成AI活用普及協会)が主催する資格試験です。

出題は 60問・60分、オンライン(IBT方式)で実施されます。

新シラバスに基づいた内容が出題範囲で、AI基礎・生成AI技術・プロンプト活用・法的・倫理・リスク管理などが含まれます。

2025年2月試験から改訂された第3版のシラバス・公式テキストが適用されています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 試験方式 | オンライン(IBT方式:Internet Based Testing) |

| 試験時間 | 60分 |

| 問題数 | 60問 |

| 出題形式 | 四肢択一式 |

| 出題範囲 | GUGA が定める「シラバス」から出題(AIの基礎、生成AI技術、プロンプト、倫理・法令、リスク管理等) |

| 受験資格 | 制限なし |

| 受験料 | 一般:11,000円(税込) 学生:5,500円(税込、学生証などの証明が必要) |

受験料補足

学生料金を利用するには、在学を証明する書類(例:学生証)の提出が求められます。

合格証明書発行の費用も含まれており、サイトから何度でもダウンロード可能です。

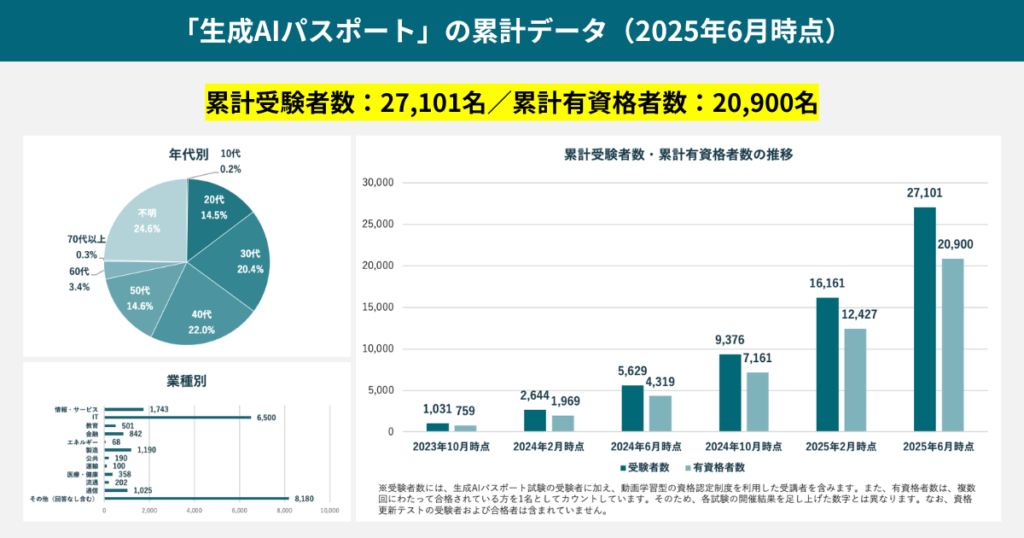

受験者数と合格率の推移

以下のグラフは、GUGA公式が公表した「累計受験者数・有資格者数の推移」(2025年6月時点)を示したものです。

累計受験者数:27,101名

累計有資格者数:20,900名

最新合格率:77.14%(2025年6月試験)

このように、受験者数・有資格者数ともに急速に増加しており、企業・教育現場を中心に「AI活用リテラシー資格」としての注目度が高まっています。

どんな人におすすめ?受験のメリット

この資格は、次のような方に特に適しています。

AI初心者で基礎から安心して学びたい人

ChatGPT や画像生成AIを業務に使いたいビジネスパーソン

AIを導入する部署・教育者で、リスクやコンプライアンスを理解したい人

「AIを安全かつ効果的に使える人材」 としての信頼性が高まる点が大きなメリットです。

他のAI資格との違い

たとえば G検定 や E資格 と比べると、生成AIパスポートは “生成AIの活用とリスク対応” にフォーカスが強い点が特徴です。

理論・数学的裏付けよりも、現場で使える知識・判断力が問われる設計になっています。

関連記事:

生成AIパスポートとは?メリット・難易度を実体験から徹底解説

効率的な勉強法3選

書籍で基礎を固める

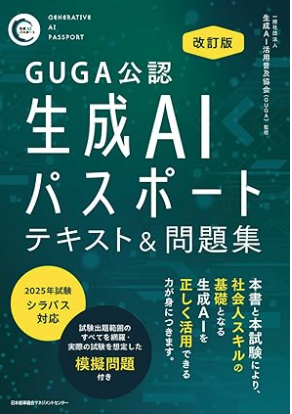

① 改訂版 生成AIパスポート テキスト&問題集

この本は、GUGA 公認のテキスト + 模擬問題が一冊にまとまっており、シラバス対応力が非常に高いです。

詳しい解説と問題数が豊富なので、一冊でインプットとアウトプットを両立できます。

私はまずこの本を軸に学習を進め、理解が曖昧な部分を補うように他教材に手を伸ばしました。

理論+演習で理解を深めたい人に最適です。

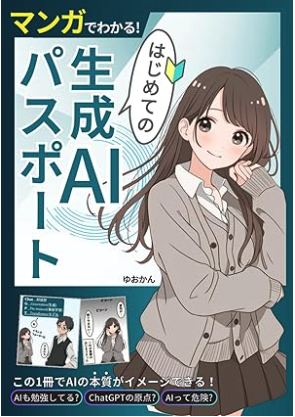

② はじめての「生成AIパスポート」:マンガでわかる試験対策!

フルマンガ形式でストーリーとともに重要概念を解説しており、難解な部分も親しみやすく理解できます。

通勤時間や休憩時間など、スキマ時間に読み進めやすい構成です。

最初にこの本で用語・考え方の感覚をつかんだ後、他の本に移るとその後の理解がグッと深まります。

AI初心者・文系・最初にとっつきたい人に特におすすめです。

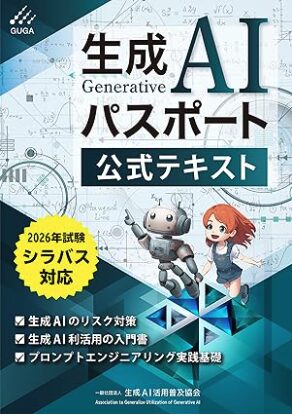

③ 生成AIパスポート公式テキスト 第4版

こちらはGUGA が発行する最新の公式テキスト。

シラバスや試験範囲が変更されるタイミングで最も正確な情報を反映しています。

法的・倫理・企業利用面の解説がしっかりしており、応用・理解を深めたい人向けです。

私は試験直前の仕上げとして使用し、最新動向や改訂内容を確認するのに役立ちました。

中上級者・正確性を重視する人に最適です。

YouTubeで実践的に理解する

試験対策において、信頼性の高い動画コンテンツを活用することは非常に有効です。

以下は、公式もしくは実績ある教育機関・講師が提供している、安心して視聴できる動画です。

LEC「生成AIパスポートの試験概要・合格方法・学習のメリット」

→ LEC(東京リーガルマインド)が提供する講師解説動画で、試験の意義や合格戦略を整理しています。

▶ 動画を見る(LEC 提供) YouTubeワイズデータ「聞き流して覚える!生成AIパスポート試験講義シリーズ」プレイリスト

→ AI基礎からシラバス出題項目をカバーした講義シリーズ。シラバス対応の構成で、反復学習に向いています。

▶ 講義プレイリストを見る YouTubeGUGA(生成AI活用普及協会)公式チャンネル

→ GUGAが公式に運営する YouTube チャンネル。生成AI全般や関連情報を発信しており、今後試験対策動画が追加される可能性もあります。

▶ GUGA 公式チャンネル YouTube

動画を使った学習では、視覚と聴覚で情報を補完できるため、文章だけでは理解しにくい論点(用語の意味・図解・プロンプト構造など)を効率よくキャッチできます。

私は模擬問題を解いた後、対応する動画で「なぜこの選択肢か?」を確認するスタイルを取っていました。

特に法的・倫理的な論点、AIモデルの特性などは動画での図解説明が理解を助けてくれました。

関連記事:

AIプロンプト入門:ゼロから始めても成果が出る使い方とメリット

セミナー・講座で短期間で仕上げる

確実に合格ラインに到達したいなら、認定講座を活用するのが近道です。以下、実際に提供されている講座の例を挙げます。

LEC「生成AIパスポート試験合格講座」

→ 初学者向けにわかりやすく解説する短期集中講座です。公式教材に準拠し、出題範囲を網羅。

▶ 詳細:LECの “生成AIパスポート試験” ページ LecTAC「生成AIパスポート試験対策コース」

→ 講義スライド+講義動画形式で、合計約10時間でシラバス対応を目指す講座です。模擬試験や復習問題も含まれています。

▶ 詳細:TAC 試験対策講座ページ 生成AI活用普及協会(GUGA)+1SHIFT AI 認定講座(GUGA 認定)

→ GUGA が認定する集中講座・eラーニング形式の講座で、リアルタイム講義や動画講義を選択できます。

▶ 詳細:GUGA が SHIFT AI の講座を認定した旨の発表 生成AI活用普及協会(GUGA)キカガク「生成AIパスポート対策講座」

→ AI・機械学習教育で実績あるキカガクが開発。GUGA により試験対策講座として認定されています。

▶ 詳細:キカガクの発表ページ プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES

講座を活用するメリットは以下です:

出題傾向を押さえたカリキュラム

講師が最新のシラバスや傾向を踏まえて重点点を整理してくれるため、独学よりムダが少ない。質疑応答・フォロー体制

授業中の疑問をその場で聞けたり、フォロー講義が提供される場合もあります。模擬試験・演習教材がセット

実践形式の模擬問題が付属しており、試験対策を体系的にできる点が強み。

短期集中型の講座を取り入れたことで、理解の“抜け”を早期に発見・補完できます。

試験の難易度と出題例から見る合格対策

合格率と受験データから見る難易度

公開されている合格率の正式数字は限定的ですが、60〜70%程度との見解が複数で語られています。

ただし、AI学習経験が浅い人にとっては易しくない問題も出題されるため、理解重視の学習が求められます。

難易度は「基本的な知識の正確な理解」+「法的・倫理的判断力」が試される層と考えるのが現実的です。

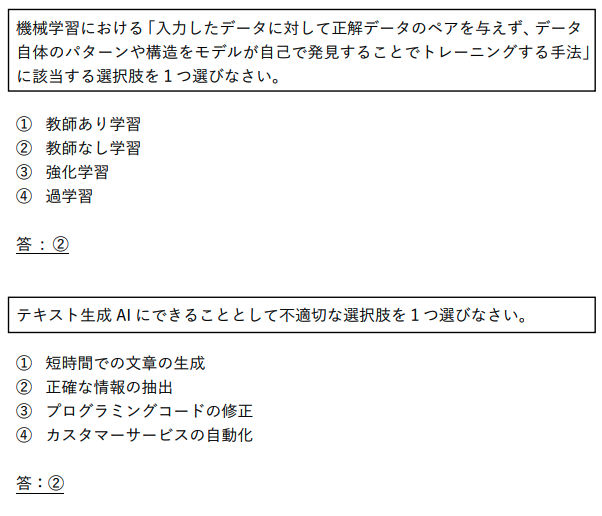

実際のサンプル問題をもとに解説

GUGA公式サイトに公開されているサンプル問題を見てみると、

出題は四肢択一式(1問1答)であり、AIの基本原理から生成AIの活用範囲まで幅広く問われます。

このような選択式問題を採用しているため、選択肢の論理構造を正しく読む力が重要になります。

また、単なる用語暗記ではなく、「定義→応用→判断」という流れでAI知識を実務に結びつけられるかが鍵です。

試験全体としては、

AIの原理(教師あり・なし学習、ディープラーニング)

生成AIの仕組みと活用事例

法的・倫理的リスク、コンプライアンス

といった基礎+実務応用のバランスを重視した設計になっています。

合格するための勉強時間と戦略

| 学習者タイプ | 推奨学習時間目安 | 主な戦略・時間割 | コメント・注意点 |

|---|---|---|---|

| 初心者(AI・生成AIに未触、基礎知識がほぼゼロ) | 25〜35時間 | – 基礎理解:10時間(教材・書籍を読む) – 問題演習:10時間(模擬問題、過去傾向問題集) – 弱点補強/振り返り:5〜10時間 | 学習の進捗が遅くなりがちなので、余裕をもって計画を立てることが大切。 |

| 有識者(すでにAIツール活用経験あり・基礎知識あり) | 10〜20時間 | – 問題演習・過去傾向把握:6〜10時間 – テキスト確認・最新改訂対応:3〜5時間 – 弱点対策・暗記整理:1〜3時間 | 実務経験である程度知見がある部分は飛ばして進め、苦手分野に重点を置く。 |

🆕 初心者向け学習計画

初心者だと、未知の用語や概念にまず慣れる時間が必要です。以下のような流れをおすすめします。

最初の 5〜8時間:全体把握フェーズ

・マンガ入門書や概要解説動画で “全体像” をつかむ

・用語リストを作り、知らない用語を洗い出す次の 8〜12時間:テキスト読み込み+解説理解フェーズ

・公式テキスト・公認問題集を中心にじっくり読む

・章ごとにノートを作る、太字・ポイントを抽出次の 6〜8時間:模擬問題・選択肢分析フェーズ

・過去傾向や模擬問題を解く

・“なぜこの選択肢が正解/不正解か” を必ず理解する最後の 4〜7時間:反復・弱点補強フェーズ

・誤答分析・苦手分野の復習

・暗記事項(法・倫理、リスク、注意点)を繰り返す

・模擬問題を時間制で解いて時間配分を確認

ポイント・注意

最初のフェーズで飛ばしたくなる“基礎”を丁寧に扱う

弱点分野(例えば法的リスク、著作権、AIの限界)を最後に重点的にやる

試験期間の制限(受験可能な月の中で日数制限がある)に気をつけ、余裕をもって進めること

🔍 有識者向け学習計画

AIツールに慣れている、概念理解がある人は、学習効率を高めて短期間で仕上げられます。

最初の 2〜3時間:問題傾向チェック・模擬問題解答

・まず模擬問題を解いて、自身の “穴” を把握

・出題傾向や選択肢のクセを確認次の 3〜5時間:テキスト確認フェーズ

・公式テキスト・公認問題集を斜め読み、改訂点や重要論点を重点確認

・知らない用語、改訂された項目をピックアップ次の 3〜5時間:演習フェーズ

・模擬問題を繰り返し解く

・特に間違えた選択肢を中心に “なぜ間違ったか” を明確にする残り 1〜3時間:暗記整理・最終確認

・法・倫理・リスク・注意点など暗記項目をまとめて復習

・時間配分の確認、直感で迷いやすい論点チェック

この流れで10〜20時間を目安にすれば、有識者であれば十分合格ラインに乗せることが可能です。

私も “10時間でテキスト3周+模擬問題”で合格できました。

まとめ

生成AIパスポートは、AIを安全かつ実践的に使える力を証明する資格です。

単なる知識試験ではなく、「AIをどう扱うか」「どこに注意すべきか」を学べる実務的な試験として、多くの企業や教育機関から注目されています。

私自身も受験を通して、AIリテラシーの“正しい基盤”を身につけられたと感じています。

特に、法的リスクや情報管理といったテーマは、業務でもすぐに活かせる内容でした。

ぜひこの機会で挑戦してみてください!